头条新闻

中国经济,“进”的态势持续

来源:求是网发布时间:2025-08-08

我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,分析研判经济形势,既要关注量的扩张,更要关注质的提升。今年上半年,在稳住经济大盘的同时,各方面锚定高质量发展这个首要任务不动摇,完整准确全面贯彻新发展理念,因地制宜发展新质生产力,加快经济社会发展全面绿色转型,积极扩大高水平对外开放,大力惠民生保安全,中国经济在搏击风浪中不仅实现了运行的“稳”,还收获了质量的“进”。

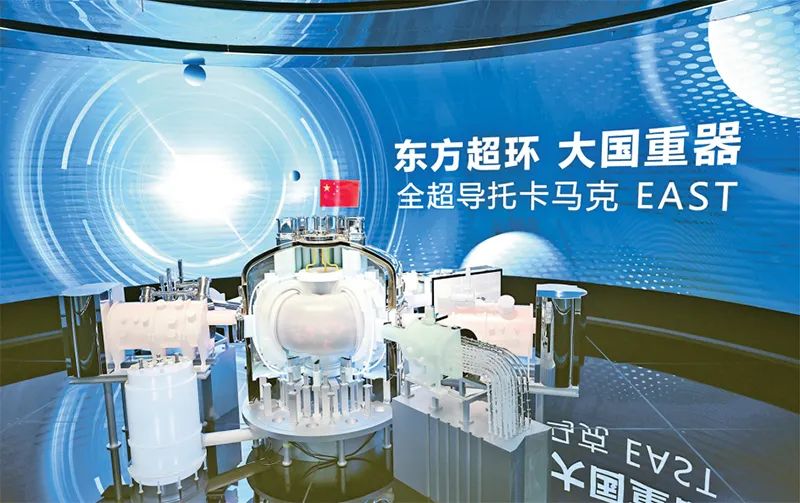

2025年1月,我国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在安徽合肥创造新的世界纪录,首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”,标志我国聚变能源研究实现从基础科学向工程实践的重大跨越。图为7月1日,在聚变创新展览馆拍摄的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)模型。 新华社记者 张铖/摄

新质生产力培育壮大。深入实施创新驱动发展战略,推进传统动能焕新升级、新动能积厚成势、新优势不断塑造。重大科技成果竞相涌现,“东方超环”核聚变实验装置重大科技基础设施、“祖冲之三号”量子计算原型机等创造新的世界纪录,DeepSeek大模型横空出世,人形机器人登上春晚扭秧歌,全球首次“人机共跑”的半程马拉松让世界瞩目。这些科技创新为产业跃迁开拓了空间,带动产业向新攀登、向智转型,也为传统产业创新发展、弯道超车提供机遇。上半年,规模以上高技术制造业增加值同比增长9.5%;高端智能产品供给持续扩大,3D打印设备、工业机器人产量分别增长43.1%、35.6%;人工智能大模型兴起和应用,显著提升了算力需求,带动服务器产量增长1.3倍。

结构调整取得积极进展。积极推动需求升级、产业转型、区域均衡,发展协调性和可持续性不断增强。从需求结构看,我国采取更加有力措施全方位扩大内需,更好发挥国内大循环主体作用,内需成为经济发展的主要依托,上半年内需对经济增长贡献率为68.8%。从产业结构看,科技创新与我国制造优势深度融合,工业持续向产业链价值链中高端迈进,上半年规模以上装备制造业、高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重分别上升至35.5%、16.4%。现代服务业发展向好,上半年信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业增加值占GDP比重分别为5.6%、4.2%,同比提高0.3、0.2个百分点。从城乡区域发展看,居民收入相对差距缩小,上半年城乡居民人均可支配收入比为2.42,同比缩小0.03,中西部地区居民收入增长继续快于东部。

绿色低碳转型持续深入。绿色发展既是“为当下谋”,更是“为长远计”。各方面坚持绿色发展理念,推动能源向绿、产业向新、生态向美,产业“含绿量”持续转化为发展“含金量”。节能降耗取得新进展,绿色清洁能源体系逐步构建。初步测算,上半年非化石能源消费量占能源消费总量比重同比提高1.7个百分点;41个规模以上工业大类行业中有33个行业单位增加值能耗强度下降。新能源应用场景不断拓展,工业、交通、建筑等领域可再生能源替代加快,零碳园区、光伏建筑一体化项目持续涌现。绿色生产力蓬勃发展,新的经济增长点正在形成。上半年,新能源汽车、汽车用锂离子电池、太阳能电池产量同比分别增长36.2%、53.3%、18.2%;生物基化学纤维、单晶硅产量分别增长18.1%、12.5%。

高水平对外开放稳步扩大。坚定不移扩大高水平对外开放,着力培育国际经济合作和竞争新优势,促进外贸发展更具韧性、更有活力。上半年,我国对190多个国家和地区进出口实现增长,贸易规模超500亿元的伙伴数量达61个,对共建“一带一路”国家进出口占进出口总额比重提升至51.8%。我国积极扩大进口,上半年进口额达8.8万亿元,中国大市场持续为全球发展贡献巨大力量。免签“朋友圈”持续扩容,离境退税政策优化实施,“中国游”、“中国购”热度不断攀升。自2025年6月12日起,中国240小时过境免签政策适用国家扩展至55个,上半年免签入境外国人次同比增长53.9%。

惠民生保安全成效显现。坚持以人民为中心,不断补齐民生保障短板,让发展成果转化为群众的获得感。上半年,全国居民人均可支配收入同比实际增长5.4%,其中就业形势稳定支撑人均工资性收入名义增长5.7%,服务业发展向好,特别是县域、乡村旅游持续升温,带动居民人均经营净收入增长5.3%。民生兜底保障不断巩固,上半年居民人均转移净收入同比名义增长5.6%,社会救济和补助、消费补贴、惠农补贴等增长较快。能源保供扎实有力,上半年规模以上工业原油、原煤、天然气产量同比分别增长1.3%、5.4%、5.8%。

上半年经济稳中有进的发展态势和成效,为经济继续稳步前行打下了较好基础。当前,支撑高质量发展的积极因素还在不断积累,做强国内大循环还有很大潜力,扩大高水平对外开放的步伐还将不断迈进,更加积极有为的宏观政策还会持续发挥效应。

当前位置:

当前位置: